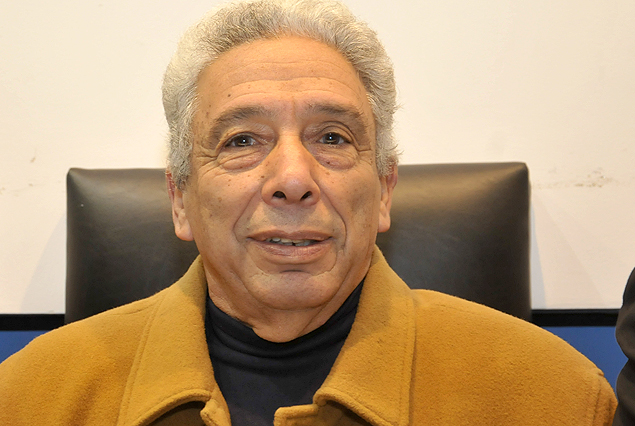

El músico jas zurdo

Beethoven Javier y su trabajo como músico, sirve para la anécdota que hoy revelo.

“Treinta y tres por ciento mentira”, dice de los fantásticos cuentos olimareños de Beethoven Javier el Kiko Salomón.

Beethoven Javier y su trabajo como músico, sirve para la anécdota que hoy revelo.

“No Melo creo”, dice Beethoven de las asombrosas anécdotas melenses del Kiko.

Yo, montevideano, doy fe de todo lo que cuentan ambos y de un poco más también. Dice el viejo Onetti que existen muchas maneras de mentir, pero la peor es decir la verdad, solamente la verdad y nada más que la verdad.

Ustedes dirán si Beethoven Javier lo hace:

“A mí hay un estigma que me acompañó siempre, desde los primeros tiempos en Nacional. Nadie sabía por qué yo me escapaba de las concentraciones, salvo Maneiro, que éramos compinches. Yo me escapaba para ir a trabajar, a tocar música. Mientras la orquesta no conseguía un suplente para mí en la temporada del Este, iba a trabajar. Jugaba acá y me las picaba. Entonces la gente decía “mirá éste, se va de farra”. Era una injusticia. Es más, a mí la noche nunca me gustó. Me gusta hacer música, pero jamás tomé una copa. Sin embargo, increíblemente, fue eso lo que me marcó como jugador. Todavía hoy la gente me lo dice. Un día voy a buscar el auto a un lugar donde lo guardaba y me dice el cuidador: “¡qué tranca tenías anoche!” “¿Yo? –le digo– Estarías vos borracho. Yo no sé lo que es el vermouth”. Y es la pura verdad. A mí los que me conocen me dicen “El Muerto”, porque “no toma, no fuma, no sale de noche, está muerto”, pero los que no me conocen me marcaron.

A los dieciséis años yo ya era músico profesional, porque somos una familia de músicos. Mi viejo, mi hermano y yo tocamos el saxofón y el clarinete. Mi viejo tenía una orquesta grande en Treinta y Tres. Ahora todos me dicen “El Músico” y muchos creen que es por el nombre; no saben que fue mi primera profesión. Te estaba contando que tenía dieciséis años y tocaba en la orquesta, que se llamaba Cumaná. Muy conocida. Los que peinan canas y los que ya no peinan nada se acuerdan perfectamente, en mi pueblo, que la Cumaná sentó una época en la sociedad olimareña, porque no sólo tocaba en el club Progreso y en el Democrático y en el Comercial de Treinta y Tres, sino que también tocaba en todo lo que era la zona de influencia olimareña, incluso pasando Cerro Largo, Tupambaé, Cerro Chato, Santa Clara de Olimar, y hacíamos la temporada en el Este. Mi padre era un adelantado, hacía salsa y música brasileña y lo hacía muy bien. Mi viejo tocaba desde los nueve años en la banda municipal. A mí la música me acompañó desde que nací.

Hacíamos los mismos temas que se hacen ahora. Es increíble cómo se han vuelto a poner de moda, Lágrimas negras, por ejemplo y mucha salsa, rumba, cha–cha–chá, El manicero, El negro Bembón, Siboney, por ejemplo y samba carioca. Pero fue el momento de la creación del bossa nova, del pasaje de la samba–canción al bossa nova y hacíamos también muchos temas de mi viejo en Bossa Nova. Tocábamos además en quilombos, en escuelas y en pencas cuadreras. Una vez fuimos a tocar en una escuela rural. Montamos el escenario en la caja de un camión y la pista de baile era el patio de la escuela en mitad del campo. Cuando le tocó una entrada al acordeonista, que era el Huguito Renaux, yo noté que nos estábamos alejando de la pista y traté de decírselo a Hugo, pero él estaba como perdido en su música y le seguía dando y dando. La cosa es que el camión había quedado sin freno de mano y se nos fue por la bajada. Terminamos a una cuadra y media del baile. Paramos de tocar cuando chocamos contra un árbol. Lo más lindo es que los canarios seguían bailando. Ni cuenta se habían dado de que había parado la música.

Un día dejé la orquesta de mi padre, porque me contrató un conjunto de Lazcano muy influenciado por Los Beatles, guitarra eléctrica, bajo, batería, que a mediados de la década del sesenta hizo furor. Hacíamos en inglés todo el repertorio de Los Beatles y los primeros temas de los Rolling, pero también hacíamos en castellano canciones de Los Iracundos. Ser músico profesional me limitaba para jugar al fútbol, porque me acostaba a las tres, cuatro o cinco de la mañana y, generalmente, los partidos en mi pueblo eran de mañana.

Un día fui a acompañar a un amigo de la infancia, hoy tristemente desaparecido, Edgard Berriel y a su primo Gerardo (más que amigos, éramos hermanos, yo andaba con ellos para todos lados) y ese día, un domingo de mañana, fuimos a ver un partido de Central (que era el cuadro de la panadería Central de Treinta y Tres, uno de cuyos dueños era el padre de Edgard y otro el de Gerardo). Era un partido amistoso de tercera división y faltó un jugador de Central, un empleado de la panadería que había ido a repartir pan y no había vuelto. Entonces, mi amigo Edgard le pidió al técnico, un tío de él, que me pusiera. “Él sabe jugar” le dijo. El tío esperó hasta último momento, pero como el repartidor no llegó, jugué yo. Anduve bien esa mañana, hice un gol y me fui a dormir la siesta. Porque había ido sólo por acompañar a mis amigos, normalmente yo me dormía cuando salía el sol. A esas horas de la mañana nunca estaba despierto, pero después a las siete u ocho de la mañana me iban a despertar, me llevaban a la panadería, me daban unos bizcochos y a la cancha. Ese fue mi primer equipo oficial, Central, de camiseta anaranjada como la de Sud América. Un día juego de mañana, me voy a dormir la siesta y me vienen a buscar para jugar en Primera. Uno de los dueños de la panadería tenía una avioneta y había un jugador de Santa Clara de Olimar, llamado Lescano, que era tan buen jugador que lo iban a buscar en la avioneta. Pero ese domingo no pudo venir porque lo había picado una víbora y se le hinchó la pierna. Entonces esa mañana me fueron a despertar y jugué en Primera.

Cuando íbamos con Central a la cancha de Pirarajá (andá a verla y preguntá si no es cierto)… la cancha de Pirarajá tiene un corner casi encima de la entrada de un bar. Para tomar carrera te tenés que apoyar en la puerta del boliche. Entonces el Chueco Pérez, que es de ahí, de Pirarajá, cada vez que iba a tirar un corner, entraba al bar, se tomaba una y recién después lo levantaba.

Cuando pasé de preparatorios de Ciencias Económicas a Abogacía, tuve que dar unas materias libres. Estaba dedicado al estudio y falté a un par de prácticas. Entonces el técnico no me puso en un par de partidos. Me calenté y me acuerdo que le dije a Edgard: “este técnico no me pone, así que por cada partido que no me ponga me voy a hacer un gol en contra”. ¿Qué pasa? Al partido siguiente me pone contra Batlle y Ordóñez, en un partido que no se podía perder, y en unos cierres me hago dos goles en contra, hice los dos cierres mal y las metí contra el palo, pero te juro que sin querer. Me quería morir, fueron totalmente sin querer, creo que al final empatamos, pero yo fui el goleador del partido.

Ahora, peor le pasó al Cachango, el de la canción de Ruben Lena, De cojinillo, “cuando suena la acordeón en lo e´cachango es asunto delicao” (yo toqué De cojinillo en esos bailes). Otra fama que tenía el Cachango, además de los bailes, era que nadie le había atajado un penal en su vida, nunca. Y tenía una particularidad: se descalzaba para tirarlos. El Cachango era lustrabotas y cuando volvía al barrio, pasaba por el campo de La Floresta (el barrio del Pepe Guerra que, dicho sea de paso, yo canté con él en Los locos del paraíso, un lindo nombre de murga de niños que se le ocurrió a mi viejo). Cuando el Cachango pasaba por el campo de La Floresta, los botijas que estábamos jugando al fútbol, parábamos el partido y le pedíamos: “Cachango, no me patea un penal”. “¡Pero, cómo no!” decía. Y siempre lo metía. Hasta que un día ¿qué hicimos? En aquella época rara vez teníamos pelota, jugábamos con una vejiga rellena de trapos. Bueno… se la rellenamos de arena y en el medio le pusimos un adoquín. El Cachango se descalzó, como siempre, y le pegó. “El dedo me quedó en el talón –decía después–, pero si no se me agachaba el gurí, le arrancaba la cabeza”. Le pegó con tanta fuerza que la pelota con el adoquín y todo entró a media altura. Fijate vos.

Vos dirás que es mentira, pero te lo cuenta cualquiera, porque es un personaje muy conocido, que está en la historia musical y no podía quedar mal, ¿te das cuenta? Nadie le atajaba un penal.

Otro personaje de De cojinillo que conocí fue Camundá, cuando venía a los bailes se armaba. “¿Qué horas son?” te decía. “La una de la mañana”. “¿La una de la mañana y yo todavía sin armar lío?” y empezaba a romper todo. Terminaba tan mamado, que para llevarlo preso había que esperar al otro día.

Enseguida que empecé a jugar en el primero de Central, me citaron a la selección de Treinta y Tres y a fin de año, una tarde insufrible,cuarenta grados de calor, jugábamos Treinta y Tres y Lavalleja, en el estadio de Minas, los dos sin chance en el Campeonato del Este. Había dos personas en todo el estadio y uno era Julio Sanvicente, un técnico de Nacional que acostumbraba recorrer el interior, buscando jugadores. Le habló a un compañero de mi equipo, Artuche, para ir a Nacional y al final le dijo, “que venga también ese negrito”.

Entonces ocurrió algo que no me olvido más. Yo, dentro de mi pobreza, no tenía acceso a los zapatos de fútbol. Tenía un par de alpargatas y los zapatos para ir al baile. Cuando me hablan de Nacional no tenía ni championes para venir a practicar. En ese mismo momento, el padre de mi amigo éste, Edgar Berriel, mi hermano, que el padre era pudiente, le había mandado a buscar unos zapatos de fútbol nuevitos a Montevideo, los últimos que habían salido y llegaron en la Onda a Treinta y Tres. Yo me venía al día siguiente y así como llegaron, Edgard me dijo: “llevátelos, usálos vos” y él no los usó, me los dio a mí y éramos adolescentes. Te aseguro que eso para mí era como hoy podría ser un cero kilómetro.

Estuve casi cuatro temporadas en Nacional y llegué a Primera joven, por coincidencia. Una tarde estaba como suplente en un clásico por Libertadores y a Juan Mujica, que era el jas izquierdo titular, lo echan a los diez minutos de empezado el partido. Tuve que debutar, marcando nada menos que a Abbadie y a Rocha. Pero la saqué, la irresponsabilidad me hizo sacar ese partido, la inconsciencia de la juventud. Ahora les puedo contar a mis hijos que había gente hasta arriba de la torre, un Peñarol–Nacional nocturno por la Libertadores, ahí me tocó debutar y no lo hice en mala forma. Pero ¿qué pasaba? Era difícil seguir alternando porque Juan no me prestaba la camiseta. Me calentaba, me peleaba con él. Una vez fuimos a jugar un pentagonal en la cancha de Boca y jugaba Boca, River argentino, el Benfica con Eusebio, que en su momento era lo mejor que había en el mundo, el Santos con Pelé y Nacional de Montevideo, o sea que era un Campeonato de la gran siete. El sólo hecho de estar al lado de esos monstruos, Eusebio, Pelé, Coitinho, Toninho, Edú, Roma, Marzolini, era sensacional. Yo estaba deslumbrado y era suplente. Entonces Mujica se lesiona el tobillo y nos tocaba jugar contra el Santos. Yo decía “jugaré contra Pelé” y me erizaba. Mujica tenía el tobillo a la miseria. Pero se puso unas cataplasmas de afrechillo, podrás creer, y llegamos al partido con el Santos y entró jugando él. Yo me calenté de mil maneras, pero faltando dos o tres minutos para terminar el primer tiempo, tranca una pelota con un jugador del Santos, se vuelve a torcer el tobillo, le vuelve a quedar inflamado y el técnico me hace calentar a mí. Caliento para entrar en el segundo tiempo y cuando entro para que me den las instrucciones, estaba Mujica en la camilla y le dicen “Juan, salís vos”. “Yo no salgo –contestó–. Yo estoy bien” y terminó jugando todo el partido el animal. No te imaginás la bronca que yo tenía, pero la razón la tenía él. Él quería jugar ese partido y el querer jugarlo es una cosa fundamental. Hoy me doy cuenta, como técnico, que ése es el jugador que sirve.”

Así que la vida siguió en otro cuadro, Danubio, con el que ascendió a la A dos veces y fue el jas zurdo del Defensor Campeón del 76 y dirigió y ascendió a la A también como técnico, con Central Español y siguió siendo fiel a su nombre hasta la sordera. Beethoven Javier es tan sordo como Ludwig Van Beethoven. “Hasta en eso me marcó el nombre. Ya me he hecho estudios. Es hereditario. La familia de mi madre ha quedado sorda paulatinamente, como Beethoven, y yo también. Hay sonidos que ya no distingo. Por ejemplo, teléfonos. Los muchachos se ríen, porque ando con el celular por ahí y el golero me grita “¡Beethoven, tiene teléfono!” Los sonidos de timbre no los distingo y donde hay muchos sonidos, por ejemplo una fiesta, me cuesta hacer abstracción de sonidos. No hay nada para hacerle. El famoso aparatito no me sirve. Pero ser sordo tiene su lado bueno, porque no escuchás lo que no querés. Y para director técnico es ideal, porque a mí la tribuna me puede gritar tres horas que, ahí sí, no siento nada. No distingo nada, sólo ruido. Eso es bueno, buenísimo, y el saxo y el clarinete, igual los toco de memoria”.